Los cinco centenarios del Descubrimiento. SEGUNDO CENTENARIO DE LAS FERIAS DE LA PIEDAD (III)

En el Libro de Memorias de José Velasco García (1809-1854) se nos dice que en 1819 se celebró "la feria primera de la Piedad" (véase, Francisco Zarandieta Arenas y Tobías Medina Cledón: La Virgen de la Piedad y Almendralejo. Cinco siglos de una convivencia amorosa, Almendralejo, Santuario de Nuestra Señora de la Piedad, 2008, p. 124), por lo que en 2018 celebraremos el segundo centenario de este acontecimiento. Para conmemorarlo, recordaremos, entre otros textos, los artículos firmados por este cronista en las revistas de feria en los últimos treinta y siete años.

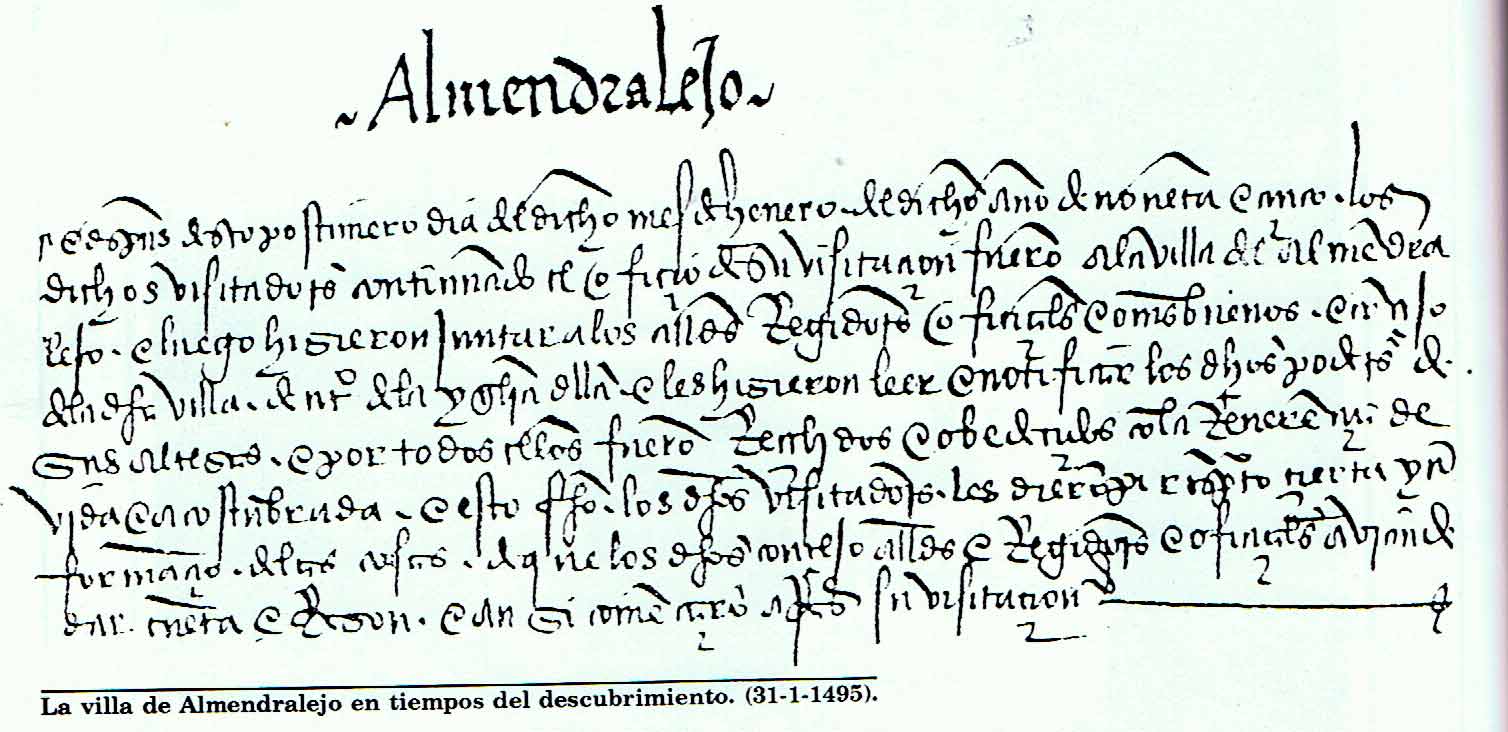

III. Francisco Zarandieta Arenas: "Los cinco centenarios del Descubrimiento", Ferias de la Piedad y XX Fiestas de la Vendimia, Almendralejo, 1991.

Año 1492

Cuando las naves de Colón avistaban las tierras del Nuevo Mundo, la villa de Almendralejo se componía de unos 1.600 habitantes que se agolpaban en calles irregulares a uno y otro lado del eje que formaba la calle de Mérida con la de los Mártires, a través de la calle Real. El comendador de la villa era don Fernando Bazán, pero en ella sólo vivía su administrador para recoger los diezmos que les pertenecían a él y a la Orden de Santiago, de la que formaba parte Almendralejo. Un grupo de “cristianos nuevos", judíos convertidos al Cristianismo, vigilados y adoctrinados por los clérigos, vivían en la Judería, zona apartada del tránsito diario que daba a unos barrancos donde se situaba una silera.

Año 1592

La villa ha crecido y su población se ha duplicado durante el siglo. La riqueza de sus tierras y la laboriosidad de sus vecinos la han convertido en una de las más importantes de la Provincia de León dela Orden santiaguista. Desde 1536 exhibe el privilegio de villazgo otorgado por Carlos I, aunque también ha sido moneda de cambio en los negocios de la Monarquía para hacer frente a una Hacienda en bancarrota. Muchos de sus hijos han emigrado a las Indias (tenemos contabilizados cerca de doscientos) y la viuda del capitán Francisco Ortiz de Parada, que hizo su fortuna en aquellas tierras, había fundado en Almendralejo el Convento de la Concepción a mediados de siglo. Una de las catorce monjas que lo habitan en 1592 es Juana Baptista, hija de otro indiano almendralejense, el único que hasta el momento tiene dedicada una calle en esta ciudad: Gonzalo Hernández (o Fernández), citada por Alonso de Ercilla en su obra “La Araucana “, cuando narra la llegada de catorce españoles de refuerzo para Valdivia. Han caído en una emboscada, produciéndose cierta desmoralización, por lo que Gonzalo pretende levantarles el ánimo:

Hallí habló un español desfigurado

que por tu onor no diré qual dellos hera

viéndose con tan poca jente a el lado

dijo, o si nuestro escuadrón de ziento fuera;

mas el buen Gonzalo Fernández animado

mirando a el viso dijo, a Dios pluguiera

fuéramos sólo doze y dos faltaran

que los doze de la fama nos llamaran.

Año 1692

Almendralejo no se ha recuperado de la desastrosa guerra con Portugal de mediados de siglo y, aunque ha salido de la dependencia de la Orden de Santiago y es ahora villa realenga, desde el año 1665, los efectos de la contienda se dejan sentir en ella: no puede hacer frente a sus compromisos tributarios con la Corona y en sus vecinos se aprecia un cansancio y una desgana vital como la del propio siglo de la decadencia que agoniza. Si antes de comenzar esa guerra tenía unos 4.000 habitantes y 1.400 yuntas de bueyes, en 1692 habían quedado reducidos a menos de 2.000 habitantes y a 400 yuntas, con calles enteras asoladas y muchas casas caídas y abandonadas.

Año 1792

Costó mucho esfuerzo remontar otra vez la curva de la prosperidad, pero los campos de barros recibieron en los albores de este III Centenario del Descubrimiento nuevos cultivos, que vinieron a potenciar a los cereales y a los ganados lanares: se trata de las plantaciones de viñedo que empiezan a generar riqueza, a aumentar la población, que ya llega a los 4.500 habitantes, y a engrandecer la villa con nuevas calles. Trabajan casi todos en las labores agrarias, si bien tienen solicitado que para dar ocupación a los jornaleros “en las épocas de lluvias “, bueno sería instalar alguna fábrica de lana basta, fruto que produce el pueblo y sirve para surtir a las labores del campo de jergas, costales y demás utensilios.

Año 1892

Almendralejo, ciudad desde 1851, ha duplicado, de nuevo, su población respecto a la del siglo anterior, alcanzando ya los 9.000 habitantes, que se disponen a celebrar el IV Centenario del Descubrimiento con una serie de actos de entidad regional que tendrían lugar en Badajoz. Era la primera vez que se conmemoraba este importante acontecimiento histórico y en la Exposición Regional Extremeña que se instaló en la Diputación Provincial de Badajoz del 3 de agosto al 20 de septiembre concurrieron 45 expositores de Almendralejo, la cifra más alta de toda la región, si exceptuamos a la ciudad de Badajoz, buena prueba del interés suscitado en nuestra ciudad y del auge económico de la misma. Algunos expositores, como el farmacéutico don Antonio Velasco Rodríguez, acompañó un folleto explicativo de las especialidades que presentaba, en cuyo prólogo indicaba: “Las Exposiciones son el fiel reflejo de la inteligencia del hombre, verdaderos resúmenes de su progreso”. En aquel mismo año, el poeta local Rogelio Triviño publicaba su obra “Plumazos” y los Padres del Corazón de María estaban recién llegados a Almendralejo, con las obras de su Casa y Templo a punto de terminar.

Año 1992

En el V Centenario ya somos 25.000 habitantes, actores, que no espectadores, de nuestras propias luces y sombras, que serán para la historia lo que nosotros hagamos con ellas.

La Asociación Cultural y Folclórica "Tierra de Barros", Medalla de Plata de Almendralejo

En el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almendralejo, de 25 de febrero de 2019, la Corporación, por unanimidad, acordó conceder la Medalla de Almendralejo, en la categoría de Plata, a la Asociación Cultural y Folclórica “Tierra de Barros”.

1. Historia institucional

La actual Asociación Cultural y Folclórica “Tierra de Barros” fue creada en 1968 como Grupo de Coros y Danzas de la Sección Femenina de Almendralejo, siendo su primer instructor don José Masa Romero y su directora, doña Fernanda Jariego Esperilla, Delegada Local de la Sección Femenina de Almendralejo. Aquel primer grupo estaba compuesto, además, por seis parejas de baile, cuatro instrumentistas y un cantante.

Su primera actuación pública tuvo lugar en el Parque del Espolón, en 1969, ataviados con el traje de Don Benito, cedido por la Delegación Provincial, ya que las dificultades económicas de los primeros tiempos no les permitieron tener vestuario propio, hasta que la generosidad del empresario local don Ulrich Schlegel le facilitó la adquisición del mismo. A partir de ese momento, comenzó su andadura llevando el folclore y el nombre de Almendralejo por numerosos pueblos extremeños, con brillantes resultados.

El año 1972, sin dejar sus actuaciones en nuestra región, marcó su expansión nacional e internacional, cosechando grandes éxitos con sus actuaciones, como en el Hogar Extremeño de Durango, donde recibió un cariñoso recibimiento de los emigrantes extremeños, o en el “Festival Folklórico Internacional” de la ciudad portuguesa de Sobral de Monte Agraço, donde agradaron tanto que fueron requeridos para actuar también en otras dos localidades del país vecino, Castelo de Vide y Coruche.

En 1973, con motivo del traslado laboral del primer instructor, se hizo cargo del grupo doña Victoria Eugenia García Rubiales, nuestra querida “Viti”, que desgraciadamente falleció el pasado 17 de enero; perfeccionista al máximo, aún en los más mínimos detalles de la coreografía, le dio al grupo un “saber estar”, dentro y fuera del escenario que ha sido uno de sus sellos de identidad más apreciados. Instructora y directora de un grupo compuesto en aquellos momentos de renovación por seis parejas de baile, dos acordeonistas, dos guitarras, un triángulo, una pandereta y dos cantantes. Fue destacada su participación en el Festival Provincial de Danzas Folklóricas que se celebró en Badajoz, quedando en segundo lugar, tras el grupo de Coros y Danzas de Olivenza.

A partir de esta fecha, se consolida como uno de los más importantes y estables de la región, realizando desde entonces numerosísimas actuaciones que le llevan por todos los rincones de Extremadura y del resto de España. Desde 1972 son parte inseparable de los actos de la Coronación de la Reina de la Vendimia en las Ferias y Fiestas de Almendralejo, no habiendo faltado desde esa fecha a ningún 14 de agosto, día tan importante para todos los almendralejenses. Podría decirse que, nuestra Patrona, la Virgen de la Piedad y la Asociación Cultural y Folklórica “Tierra de Barros”, son las únicas que han estado siempre presentes en el Acto Central.

Pronto alcanzarían a nivel nacional e internacional el reconocido prestigio del que hoy siguen gozando, dada su manera interpretativa y puesta en escena de los temas tradicionales de Extremadura, tanto por el enorme colorido de sus vestuarios extremeños -trajes de Gala y de Faena de Almendralejo, Gala de Don Benito, Gala de Castuera, y Gala de Cabezabellosa- como por el rigor en la ejecución de sus actuaciones.

En febrero de 1981, siguiendo la nueva legislación relativa a asociaciones, se convirtió en Asociación Cultural y Folclórica “Tierra de Barros”, una de cuyas actividades es la actuación del grupo de danzas. Pero la Asociación tiene otros objetivos más amplios, que desarrolla en múltiples actividades en pro de la Cultura Tradicional Extremeña, en el sentido más amplio de la palabra, como es el apoyo y defensa de la Cultura Material e Inmaterial, repartidas en un triple frente, el de la investigación, el de la enseñanza y el de la difusión del folclore extremeño.

La Asociación fue una de las fundadoras de la Federación Extremeña de Folclore, de la que actualmente forma parte como Asociación de Pleno Derecho.

También ha formado parte de la Federación Española de Agrupaciones de Folclore, llegando a ostentar durante una década la presidencia de la misma don Pedro M. Asuar Ortiz, el presidente de la de Almendralejo, por lo que la sede nacional de esta institución estuvo radicada en nuestra ciudad, refrendándose así la labor de la Asociación en favor del estudio, la investigación y la difusión del folclore.

2. La labor investigadora

Los primeros Estatutos de la Asociación ya contemplaban la existencia de un Equipo de Investigación Folclórica dentro de la misma, que indagara sobre el folclore extremeño de

Leer más: La Asociación Cultural y Folclórica "Tierra de Barros", Medalla de Plata de Almendralejo

Los cangueros. SEGUNDO CENTENARIO DE LAS FERIAS DE LA PIEDAD (IV)

En el Libro de Memorias de José Velasco García (1809-1854) se nos dice que en 1819 se celebró "la feria primera de la Piedad" (véase, Francisco Zarandieta Arenas y Tobías Medina Cledón: La Virgen de la Piedad y Almendralejo. Cinco siglos de una convivencia amorosa, Almendralejo, Santuario de Nuestra Señora de la Piedad, 2008, p. 124), por lo que en 2018 celebraremos el segundo centenario de este acontecimiento. Para conmemorarlo, recordaremos, entre otros textos, los artículos firmados por este cronista en las revistas de feria en los últimos treinta y siete años.

IV. Francisco Zarandieta Arenas: "Los cangueros", Ferias de la Piedad y XXI Fiestas de la Vendimia, Almendralejo, 1993.

Año de 1793. Hace doscientos años. En la Iglesia Parroquial de la Purificación tienen lugar los esponsales de quienes muy bien podrían llamarse Juan Alonso y María González, ambos de familias naturales de Almendralejo desde tantas generaciones que no lo recuerdan.

Año de 1793. Hace doscientos años. En la Iglesia Parroquial de la Purificación tienen lugar los esponsales de quienes muy bien podrían llamarse Juan Alonso y María González, ambos de familias naturales de Almendralejo desde tantas generaciones que no lo recuerdan.

Celebrarán tres días de bodas y los tres habrán de visitar la Ermita de Nuestra Señora de la Piedad, acompañados de los mozos y las mozas en grupo, cantando y tocando instrumentos. Es tal la costumbre que si no lo hicieran les parecería que no estaban casados. Luego, como dice el refrán que “Santa María la más lejos es la más devota”, si pueden, han prometido, dentro del año, visitar a Nuestra Señora de Guadalupe y si no se atrevieran a tanto, irán a Nuestra Señora de las Nieves, que se venera en Zarza de Alange.

El padre de Juan no le ha podido dar al casarse ni caudal ni finca; sólo una arada, y le ha dicho: “Hijo, ya tienes obligaciones y una familia que mantener. Con esa arada lo has de hacer, como lo hizo tu padre que con ella te ha criado”.

Pero Juan no se preocupa demasiado. Los tiempos han mejorado. Aquellas necesidades que ha oído contar a su abuelo, y que éste, a su vez, oyera del suyo, que hablaban de malos temporales o de plagas de langostas, ya se ven de otra manera. Siguen los perpetuos peligros de los campos, pero ahora se afrontan con otras perspectivas, con más optimismo.

Recuerda que en su niñez su padre le llevaba a dar alguna labor sencilla a los melonares, que constituyeron un gran recurso para los campesinos de aquellos tiempos, de tal manera que se oía frecuentemente el dicho de que los jornaleros de Almendralejo tenían cinco cosas: una viñita, un melonarcito, un burrito, un perrito y un hijo cada año.

Lo primero que hará Juan será tomar a censo una fanega de terreno y comenzar a prepararla, aprovechando en ella los días que esté sin jornal y las mañanas de los festivos. Adelantándose a los otros compañeros, procurará contratar en la Plaza el jornal con un labrador que tenga su heredad inmediata a la suya y, entonces, madrugará más aprovechando el tiempo que pueda en lo suyo hasta la hora propia para entrar en el trabajo ajeno; y, así, en tres años puede tener plantada de viñas y olivos casi toda la fanega.

Además, si en la siega puede ahorrar algún dinero lo invertirá en llevar jornaleros que le ayuden. Está ilusionado. Las plantaciones han dado impulso a la población. Hace poco tiempo que en el término de la villa no se encontraba ni una viña, pues todo se dedicaba a granos. Pero en 1787, para poder pagar unas contribuciones extraordinarias, consiguieron Facultad Real para dar a censo a los vecinos 234.25 fanegas de la dehesa del Escobar.

El censo es perpetuo e irredimible, conservando la villa el dominio directo, mientras que los vecinos, a quienes se les adjudicaba, se comprometen a plantarlas de viñas y olivares en el plazo de diez años; sin poder ceder o traspasar sus porciones si no están totalmente plantadas. Además del plantío del Escobar,Juan puede tomar su fanega en el de Andana, terreno también pobre para cereales, pues dice el refrán, “el que siembra en Andana, ni pierde ni gana”. Este viñedo llega hasta la calzada romana, que separa dos tipos de suelos, lo “barros”, donde se da el cereal, nuestro orgullo, dice Juan, pues abastecemos, a veces, a toda Castilla, gracias al almacenamiento de granos en los silos; y los “caleños”, tierra pobre para el cereal, pero que ha resultado buena para los plantíos.

Juan Alonso ha pensado preparar la tierra de su fanega con todo esmero, dándole primero una cava profunda con azadón, lo que llamamos “dar suelo”, de media vara de profundidad, y le extraerá todas las raíces y maleza. Después, hará la plantación de vid y olivo por codal a un tiempo, y cada año les dará dos cavas de azada y, cuando ya el fruto esté a la vista, le hará otra labor, la que llaman “dar polvo”, es decir, remover en seco la superficie de la tierra con rodos de mano, porque, dicen los mayores, que eso contribuye a que engorde y se sazone más la uva.

Luego, con la venta del fruto se construirá una casa o se comprará dos caballerías; tomará, además, otra fanega y a los tres años podrá comprar lo que ahora no haga, caballería o casa, y quedará convertido en un canguero, que es como en Almendralejo se llama a los modestos propietarios que trabajan sus propias tierras.

Almendralejo en los siglos XVI y XVII. SEGUNDO CENTENARIO DE LAS FERIAS DE LA PIEDAD (V)

En el Libro de Memorias de José Velasco García (1809-1854) se nos dice que en 1819 se celebró "la feria primera de la Piedad" (véase, Francisco Zarandieta Arenas y Tobías Medina Cledón: La Virgen de la Piedad y Almendralejo. Cinco siglos de una convivencia amorosa, Almendralejo, Santuario de Nuestra Señora de la Piedad, 2008, p. 124), por lo que en 2018 celebraremos el segundo centenario de este acontecimiento. Para conmemorarlo, recordaremos, entre otros textos, los artículos firmados por este cronista en las revistas de feria en los últimos treinta y siete años.

V. Francisco Zarandieta Arenas: "Almendralejo en los siglos XVI y XVII", Ferias de la Piedad y XXII Fiestas de la Vendimia, Almendralejo, 1994.

Este libro, que se presentó en octubre pasado y refleja lo substancial de mi Tesis Doctoral, pretende contribuir al mejor conocimiento de la realidad extremeña en el Tiempo de los Austrias. Su interés se basa en que Almendralejo, situada en el centro de la Tierra de Barros, en la Provincia de León de la Orden de Santiago, era entonces, como ahora, uno de los pocos ejes del desarrollo vital de Extremadura, en el que la fertilidad de sus tierras constituía la riqueza principal. Las transformaciones sufridas por esta villa durante esos siglos en que cambió institucionalmente, pasando de órdenes a señorío y a realengo, y sufrió las terribles consecuencias de una guerra en la frontera con Portugal, añaden aspectos atrayentes que incitan a un estudio que está basado en multitud de fuentes custodiadas en archivos parroquiales, municipales, nacionales, notariales y privados.

Este libro, que se presentó en octubre pasado y refleja lo substancial de mi Tesis Doctoral, pretende contribuir al mejor conocimiento de la realidad extremeña en el Tiempo de los Austrias. Su interés se basa en que Almendralejo, situada en el centro de la Tierra de Barros, en la Provincia de León de la Orden de Santiago, era entonces, como ahora, uno de los pocos ejes del desarrollo vital de Extremadura, en el que la fertilidad de sus tierras constituía la riqueza principal. Las transformaciones sufridas por esta villa durante esos siglos en que cambió institucionalmente, pasando de órdenes a señorío y a realengo, y sufrió las terribles consecuencias de una guerra en la frontera con Portugal, añaden aspectos atrayentes que incitan a un estudio que está basado en multitud de fuentes custodiadas en archivos parroquiales, municipales, nacionales, notariales y privados.

El ámbito temático de este trabajo queda estructurado en torno a tres grandes ejes: la demografía, la sociedad y las instituciones. Sobre la base demográfica, que constituye el soporte inicial y angular de la investigación, se ha pretendido recrear la dinámica de la sociedad almendralejense a través del desarrollo de sus principales instituciones públicas.

De los aspectos demográficos se ofrece una visión estática, a partir de los recuentos globales de vecinos, y otra dinámica, con el análisis de las conocidas variables de nacimientos, bodas y defunciones. La población de Almendralejo en aquellos siglos se movió entre un mínimo de 450 vecinos en los comienzos del XVI y un máximo de 1.050 en los años 70 de aquel siglo, mientras que al final del período considerado, hacia 1700, habitaban en la villa 686 vecinos. En la obra se estudian las distintas causas que concurrieron para ofrecer este panorama. Predominan las negativas: crisis de subsistencias, epidemias, guerras, presión fiscal y emigraciones. Las llegadas de inmigrantes y las alteraciones del sistema matrimonial contribuyeron a paliarlas en muy escasa medida.

La vida transcurría de muy distinta manera para los "notables", "el común de los vecinos" y los "marginados". Hacemos un seguimiento del quehacer diario a través de tres pinceladas en otros tantos momentos cruciales de la misma: el nacimiento, la boda y la muerte.

El análisis de 1.824 testamentos nos introduce en la religiosidad popular y en las diferencias entre los distintos estamentos sociales a la hora de enfrentarse con el último momento de su vida presente. Las mismas diferencias se observan en el estudio de las cartas de dote, donde se recoge la base económica en que se sustenta el matrimonio, y se pormenorizan los distintos bienes que las constituían (ajuar, bienes muebles o inmuebles, ganado, esclavos, objetos de lujo...).

En la sociedad marginada nos detenemos en tres tipos humanos que no participan de la "normalidad" establecida de la época: la desconfianza ante una conversión forzosa y unas minorías nunca asimiladas, como son los moriscos: la vergüenza de nacer de una relación ilícita, en el caso de los ilegítimos y expósitos, y la marca de haber caído en la esclavitud o haber nacido dentro de ella. Los "marginados" son otro mundo y, pese a su pequeño volumen poblacional, nos ilustran sobre aquella sociedad cerrada en la que el nacimiento condicionaba la vida futura de la persona.

Todos, marginados o no, estaban sujetos a determinadas formas de poder, por lo que para comprender a aquellos grupos humanos, sus formas de vida y su evolución en el tiempo, se estudian esas variadas instituciones que gravitaban sobre ellos, sus "circunstancias".

Además de la Iglesia, que controlaba la vida del individuo desde la cuna a la sepultura, el almendralejense de los Tiempos Modernos estaba sometido a múltiples jurisdicciones, de las cuales eran las más inmediatas las que emanaban del Concejo y de la Encomienda, en una cierta confusión y cruce de competencias (también con las eclesiásticas) que sólo se unificaban en el vértice común del Monarca, señor y propietario de todo. En sus orígenes, siglos XIII-XIV, Almendralejo dependía en los aspectos contributivos y jurisdiccionales de la ciudad de Mérida, que la consideraba una de sus aldeas, dentro del territorio de la Provincia de León de la Orden de Santiago. Se describe el privilegio de villazgo y el sucesivo paso de órdenes a señorío y a realengo, así como el proceso sufrido por la Encomienda hasta repartirse entre dos familias: la de los banqueros genoveses de los Serra y la de los Fernández, hidalgos locales de gran ascendencia en la villa.

La organización eclesiástica era, quizás, la jurisdicción más presente a los almendralejenses. Se estudia el patrimonio parroquial, las vicisitudes por las que pasaron las ermitas, cofradías, hospital y conventos de la Concepción y de San Antonio, y se hace una biografía colectiva de los curas y clérigos que sirvieron la Parroquia a lo largo de doscientos años.

La Inquisición uniformaba la variedad de jurisdicciones, salvando fueros y excepciones. El territorio de la Orden de Santiago aparece como el espacio más controlado de todo el sector llerenense y los oficiales del Santo Oficio de Almendralejo consideraban el título como una "prueba positiva" para escalar otros puestos o para alcanzar el hábito en una Orden: más de la mitad de ellos fueron, además, regidores perpetuos o alcaldes de la villa, concentrándose los oficios en manos de determinadas familias, sobre todo hidalgas, en las que claramente se transmitía el título en línea directa de generaciones.

El Concejo era la institución más inmediata a los vecinos. Se estudian las Ordenanzas, las áreas de actuación del cabildo, algunas cuentas municipales y la provisión de los cargos concejiles, en particular, los regidores, de los que se analiza la historia familiar de los 85 individuos que ocuparon con título de perpetuos este oficio entre 1606 y 1700. El poder en la villa, en definitiva lo ostentaban muy pocas familias, agrupándose en doce de ellas el 90% de los regidores perpetuos del Seiscientos. El estudio sociológico que de ellos se hace muestra, con algunas diferencias entre hidalgos y pecheros, unas características bastante comunes a todos ellos. Concentran los cargos en pocas familias, practican una fuerte endogamia, buscando alianzas matrimoniales, sus fortunas tienen procedencia diversa (agricultura, ganadería, censos), son titulares de mayorazgos, ofrecen cuantiosas dotes a sus hijos, numerosos ante el temor a que se extinga su descendencia, cuentan con esclavos y criados en sus casas donde no son extraños los objetos de lujo, algunos de sus hijos se consagran a la Iglesia, ordenan un elevado número de misas en sus testamentos, fundan capellanías, los pecheros pretenden ennoblecerse y los nobles buscan el hábito de una Orden, han ocupado previamente las alcaldías de la villa, son familiares del Santo Oficio...: es otra forma de vida, diferente al común de los vecinos.

Luis Chamizo y Almendralejo. SEGUNDO CENTENARIO DE LAS FERIAS DE LA PIEDAD (VI)

En el Libro de Memorias de José Velasco García (1809-1854) se nos dice que en 1819 se celebró "la feria primera de la Piedad" (véase, Francisco Zarandieta Arenas y Tobías Medina Cledón: La Virgen de la Piedad y Almendralejo. Cinco siglos de una convivencia amorosa, Almendralejo, Santuario de Nuestra Señora de la Piedad, 2008, p. 124), por lo que en 2018 celebraremos el segundo centenario de este acontecimiento. Para conmemorarlo, recordaremos, entre otros textos, los artículos firmados por este cronista en las revistas de feria en los últimos treinta y siete años.

VI. Francisco Zarandieta Arenas: "Luis Chamizo y Almendralejo", Ferias de la Piedad y XXIII Fiestas de la Vendimia, Almendralejo, 1995.

El pasado noviembre se cumplieron los cien años del nacimiento del poeta de Guareña, Luis Chamizo Trigueros. Desde estas páginas nos sumamos complacidos a ese merecido tributo que se le ha estado rindiendo con motivo de la efemérides a aquel poeta culto que usaba el habla de su pueblo para cantar las historias de la gente sin historia. Y es que además, y como no podía ser menos, Luis Chamizo tuvo bastante relación con Almendralejo y los almendralejenses de su época.

El pasado noviembre se cumplieron los cien años del nacimiento del poeta de Guareña, Luis Chamizo Trigueros. Desde estas páginas nos sumamos complacidos a ese merecido tributo que se le ha estado rindiendo con motivo de la efemérides a aquel poeta culto que usaba el habla de su pueblo para cantar las historias de la gente sin historia. Y es que además, y como no podía ser menos, Luis Chamizo tuvo bastante relación con Almendralejo y los almendralejenses de su época.

Luis Chamizo, después de cursar estudios de Perito mercantil en Sevilla y de Derecho en Madrid, regresó a su ciudad natal hacia el año 1918 donde su padre era tinajero y fabricante de vinos y vinagres. El propio poeta creó en abril de 1918 una sociedad mercantil con dos vecinos de Madrigueras (Albacete) para la destilación y compraventa de vinos (la firma “Piñero, Chamizo y Moral, S. R. C.”). Ofrezco este dato porque no lo he visto nunca recogido en sus biografías; pero vayamos ya a su relación con nuestra ciudad.

En julio de 1919, la Congregación de los Luises de Almendralejo convocó unos Juegos Florales, a los que acudió Luis Chamizo con el poema “Consejos del tío Perico”. Señala su biógrafo, el profesor Viudas Camarasa, que tenía la firme ilusión de obtener la flor natural, pero todo quedó en un modesto accésit.

Tal vez, muchos vecinos almendralejenses escucharan por primera vez el término “castúo” en su poema, pues, como es conocido, esta composición fue incluida, dos años más tarde, en su obra “El miajón de los castúos” y en ella el tío Perico aconseja a Encarnación, guapa, más que toas las del pueblo, sobre su noviazgo, recomendándole que busque a alguien unido al campo extremeño, que quiera la tierra hasta hacerla de su propia esencia:

Son asina los cachorros de la raza

de castúos labraores extremeños,

que, inorantes de las cencias d'hoy en día,

cavilando tras las yuntas, descurrieron

que los campos de su Patria

y la madre de sus hijos, son lo mesmo.

Aquel mismo año, en agosto, en otro estilo poético muy diferente, en la órbita del modernismo y con reminiscencias de la “Marcha triunfal” de Rubén Darío, compone su poema “Mis polichinelas”, que dedica a José Gutiérrez Silva, II Conde de Osilo. Es un sentido poema en el que, en términos regeneracionistas, vuelve a mostrar su predilección por los trabajadores de la tierra amada al señalarlos redentores del conflicto extremeño. Su última estrofa le sirve de dedicatoria:

Señor: Estos muñecos que en vuestras manos dejo

son los polichinelas que ha forjado mi amor.

Mostradlos a los hombres niños de Almendralejo.

Vos moveréis las cuerdas. Permitidme un consejo:

Que agiten bien los brazos, y que recen, señor.

Sus relaciones comerciales en el mundo del vino le llevan a trabar amistad con una familia de Guadalcanal y allí se casa con la hija de la casa, en febrero de 1922. Todo parece indicar que la poesía titulada “Mi virgencita”, fechada en dicho año y que aparece en su libro “Poesías castellanas”, está dedicada a su mujer.

Lo que no sé si se conoce es que esta poesía se publicó como una colaboración del poeta en el periódico de Almendralejo “El Defensor de los Barros”, en su número 34, del día 14 de enero de 1922. De un marcado acento autobiográfico nos recuerda su deambular por caminos y ciudades, siempre peregrino en busca del amor:

Siempre el amor me iba diciendo:

sigue adelante, peregrino,

porque hallarás al fin la virgen

que ha de ser madre de tus hijos.

En Sevilla pasa algunos días, en vísperas de su boda. Se reúne con unos amigos y, a veces, terminan la jornada en un Café Concierto. Una noche ven actuar a una joven promesa del cante y del baile llamada Trini Ramos, que luego triunfaría en los escenarios parisinos y londinenses, y, sobre todo, en Nueva York. Luis Chamizo le compone en ese momento un poema titulado “Sangre gitana”.

En marzo de 1923 el poeta pasó unas horas en Almendralejo y asistió a la tertulia que todas las noches mantenían con Guillermo García Romero de Tejada, director de “El Defensor de los Barros”, sus colaboradores y amigos.

Allí conoció a Rafael Franco Rastrollo, entonces Director de la Banda de Música de “El Obrero Extremeño” y notable compositor, natural de Badajoz, que había sido profesor en la Banda Municipal de Madrid y a lo largo de su vida estuvo al frente de importantes bandas y compuso varias zarzuelas y numerosas partituras. Rafael Franco reorganizó la Banda de “El Obrero” en el corto periodo que la dirigió, de mayo de 1922 a octubre de 1923, ya que tuvo que dimitir por el traslado profesional de su señora que era maestra.

Luis Chamizo entregó al maestro Franco dos poemas suyos para que éste le pusiera música. Uno, el citado “Sangre gitana”; el otro, titulado “Canción de las sirenas”. Desgraciadamente, no se han conservado, que sepamos, ni letra ni música. La primera composición, al decir de los redactores del periódico, era un conjunto de estrofas llenas de alegría y colorido; y la segunda, un modelo perfectísimo de esas sentidas y lindas canciones napolitanas que tanto llegan al alma. Lo que sí nos consta, por noticia aparecida en el ejemplar del 18 de junio de aquel año de “El Defensor de los Barros”, es que el músico cumplió el encargo del poeta, al menos en lo que respecta a “Sangre gitana”, que fue estrenada en el teatro “Carolina Coronado” por la cancionista María Gamito.

En aquella misma ocasión de la tertulia en Almendralejo, Luis Chamizo compuso, según cuenta el semanario local, ante sus compañeros de Redacción el poema que lleva por título “Fecundidad”, que se reprodujo en el número del 5 de marzo. Este poema, que en las últimas “Obras Completas”, editadas por el profesor Viudas, no lleva fecha y se considera anterior a 1918, debe datarse en 1923, según aparece citado en el semanario almendralejense. Es un canto de amor a la Naturaleza de donde brota la vida:

El jardín parece dormido, parece

nido abandonado, paraíso perdido.

¿Quién perfuma el lecho de la castidad?

Y el eco nos dice: la Fecundidad.

Luis Chamizo cultivó la amistad de los extremeños residentes en Sevilla, desde su nueva residencia de Guadalcanal. En la Exposición Ibero Americana de 1929 conoció, entre otros, al almendralejense Pedro Navia Campos. En 1930 se estrenó en el teatro Cervantes de la capital hispalense su obra teatral “Las brujas”, tal vez su mayor éxito como poeta y dramaturgo; y en los preparativos del estreno estuvo colaborando también el escultor Pedro Navia.

Almendralejo le tiene dedicada una calle al poeta de Guareña. La antigua Callejita de las Lanchas, a la que, curiosamente, dedicó una de sus composiciones nuestro poeta Antonio Chacón Cuesta, que también utilizaba el castúo en sus poemas:

Eso qu'era yo mu chiquerrinino,

pero..., pero entavía m'acuerdo

de cuand'iba a la Escuela de los Padres

con mi primo Juanito José y con Frasco Pedro,

po la callejita de las Lanchas

pisando un gorpe en blanco y otro en negro...

El mundo es un pañuelo. Antonio Chacón casó con una sobrina nieta del Conde de Osilo, aquel a quien Luis Chamizo dedicara uno de sus poemas en 1919.

I CHARLA-PREGÓN DE LA HERMANDAD Y COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE Y LA SANTA VERA CRUZ DE ALMENDRALEJO. 29 de marzo de 1999

El Lunes Santo, 29 de marzo de 1999, en la Iglesia de San Antonio, de Almendralejo, tuve el honor de iniciar los pregones pascuales organizados por la Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y la Santa Vera Cruz de Almendralejo. Hoy, veinte años después, (Semana Santa de 2019, después del rezo de los tres credos y apenado porque a las dos de la madrugada no ha podido salir la procesión por causas meteorológicas) lo vuelvo a proclamar con los mismos sentimientos de entonces, aunque el lector sabrá entenderlo en el entorno finisecular del momento. Como advertí ese día, también recogía en aquel texto algunas expresiones vertidas en el Pregón de la Semana Santa de diez años antes (1989) que igualmente tuve la responsabilidad de celebrar. Esta charla-pregón también se publicó en el Boletín Informativo de la Hermandad del año 2000.

Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y la Santa Vera Cruz. Sacerdotes. Hermanos cofrades. Queridos amigos todos.

Os agradezco el honor que me habéis dispensado y la responsabilidad que en mí habéis depositado para comenzar este ciclo anual de charlas-pregones, a medio camino entre la confidencia cofrade y el anuncio de los desfiles procesionales de nuestra Semana Mayor.

La CHARLA pretende que nos situemos en el espacio físico, histórico y espiritual de este templo. Hace unos cuatrocientos años, la villa de Almendralejo manifestaba públicamente sus deseos de contar en ella con un Convento de frailes que vitalizara aún más la devoción de nuestros antepasados. Se hicieron gestiones por parte del Concejo y en el año 1600 se obtuvo la correspondiente licencia para que se erigiera un Convento de Carmelitas Descalzos en la ermita de Nuestra Señora de la Piedad. La fundación no pudo llevarse a cabo por diversos motivos, y medio siglo después un vecino de Almendralejo, Fernando Nieto Becerra “movido de caridad y devoción” se quiso encargar de hacerla a su costa.

Las circunstancias por las que pasaba entonces Extremadura que sufría por su situación la guerra con Portugal, hizo que las gestiones se realizaran con otra Orden religiosa. La guerra había provocado la ruina de muchos conventos franciscanos descalzos instalados cerca de la frontera, y después de que se perdiera el situado en Alconchel, se solicitó que se edificara en Almendralejo. Las negociaciones concluyeron con la Real Cédula de 1654 por la que Fernando Nieto, su mujer Juana Alvarado Mendoza y la hermana de ésta, Leonor, se comprometían a edificar el convento y la iglesia y a que con las rentas provenientes de una Obra Pía fundada sobre sus bienes se pudiera mantener la comunidad de franciscanos.

Los fundadores fallecieron a los pocos años. Se enterraron en la Parroquial de la villa a la espera de que concluyera este templo. El 25 de noviembre de 1717 se trasladaron a esta sepultura que ocupan junto a las gradas del altar. Y es que su muerte debió retrasar bastante las obras, que ocuparon casi toda la segunda mitad del siglo XVII. A finales de 1697 se había terminado la Iglesia, cuya portada lleva inscrito el año de 1694; el 14 de septiembre de 1698 se colocó en ella el Santísimo Sacramento con gran solemnidad (festividad de la Exaltación de la Cruz de hace 300 años: no deja de ser significativo que ahora lo estemos recordando ante el Cristo clavado en la Cruz, muriendo, el Cristo de la Buena Muerte). Sin embargo, el Convento no se dio por terminado de manera oficial hasta cerca de un siglo más tarde, en 1785. Cincuenta años después, el 28 de septiembre de 1835 se cerró definitivamente el Convento, debido a las leyes desamortizadoras; los frailes habían sido expulsados unos días antes.

El edificio del Convento tuvo después variados destinos en manos de distintos propietarios (fábricas de alcohol y de harinas, almacenes de aceitunas, cine, Colegio Nuestra Señora de la Piedad, taller de carreteros, pajares, corralones...); la mayor parte del mismo, después de haber estado mucho tiempo en ruinas, ha sido felizmente recuperado como Casa de la Cultura; falta por terminar el Conservatorio y acondicionar dignamente de acuerdo con la tradición que poseen, la Plaza y el Parque.

La Iglesia quedó casi abandonada y surgió primero un sacerdote ejemplar y después una dama fervorosa. El sacerdote, Jerónimo Carballar que en el primer cuarto de nuestro siglo mantuvo el templo en pie, con las reparaciones necesarias, construyó la casa de la ermitaña (año 1901, en su fachada), fundó asociaciones religiosas (Orden Terciaria, Pan de los Pobres) y difundió incansable el culto a San Antonio.

Después de su muerte, en 1926 las diversas circunstancias de nuestra historia provocaron de nuevo el abandono de la Iglesia, hasta que en los años cincuenta surgió otra persona ejemplar, Paca Calero, presidenta de la Hermandad de San Antonio desde su fundación en 1954 hasta su reciente fallecimiento. El trabajo y el entusiasmo de las diversas Juntas que se han ido sucediendo y la semilla que sembró, son historia presente, vivida, sentida por todos los devotos de San Antonio y, como era persona emprendedora y sencilla, sólo con evocar su memoria nos llega un sentimiento de acción de gracias a Dios por haberla conocido. Su último anhelo era arreglar las bóvedas de la Iglesia. No lo pudo ver entre nosotros, pero esperemos que pronto sea una realidad.

A lo largo de 180 años los franciscanos convivieron con nuestros antepasados y dieron a la villa lo que de ellos se esperaba “buen ejemplo, enseñanza, confesiones y predicación”. Almendralejo se mostró devota con sus Santos, particularmente San Francisco, San Antonio y San Pedro de Alcántara, les auxilió con sus limosnas y consagró a la Orden muchos de sus hijos. Las Crónicas de la Orden Franciscana recogen la vida y virtudes de Fray Diego de Almendralejo, Fray Francisco, Fray Pedro de San Lorenzo, y otros que pasearon por el mundo, a una y otra orilla del océano, el topónimo de Almendralejo con el que solían identificarse los religiosos franciscanos.

El más conocido de todos ellos fue Fray Pedro del Almendralejo, autor de varias obras que vieron la luz de la publicación, y que le convierten en el primer escritor conocido nacido en Almendralejo por su libro “Espejo de Prelado”, sobre la vida de San Luis, el Obispo de Tolosa. Se imprimió en Madrid en 1677. Estuvo varias veces en este Convento cuando venía a predicar la Cuaresma por encargo del Ayuntamiento. Salía con los vecinos a rezar el Vía Crucis los viernes, predicándole en las estaciones, parándose especialmente en aquella hermosa cruz que estaba en el Cabezo, entre la silera de Santa Ana y el pueblo. Veis, nos vamos acercando a nuestra Semana Santa.

Y es que los Santos franciscanos del retablo mayor situados a ambos lados del titular del Templo nos la recuerdan constantemente. San Francisco y San Pedro de Alcántara llevan en sus manos la cruz de Cristo. La devoción principal del apóstol de Extremadura era la Cruz, por lo que al final de cada misión quedaba en cada pueblo una gran cruz de madera. Y San Francisco cuya aspiración suprema era parecerse a Cristo en la cruz recibe la impresión de las cinco llagas en su propio cuerpo y cuando llega el final de sus días saluda con alegría a la hermana muerte, la buena muerte. Dice así en su “Cántico de las criaturas”:

Y por la hermana muerte, ¡loado mi Señor!

Ningún viviente escapa de su persecución;

¡ay, si en pecado grave sorprende al pecador!

¡Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios!

¡Cristo de la Buena Muerte! La charla nos ha llevado al PREGÓN y, como estamos en Almendralejo, el pregonero quiere ahora saludar a la Virgen de la Piedad, patrona nuestra, que acoge los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de sus hijos allá donde se encuentren. Danos, Señora, una Semana Santa perpetua de la que estos días venideros sean sólo puntos de referencia en nuestro caminar constante hacia tu Hijo.

La Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y la Santa Vera Cruz es nuestra Cofradía más joven. Este viernes santo, en la madrugada, hará por tercera vez estación de penitencia, recorriendo el Vía Crucis de nuestra ciudad que se convierte en una Jerusalén recogida, devota y penitente, que vive los misterios de nuestra fe y acompaña a nuestro Cristo por la vía dolorosa, intemporal y actual, a la vez.

Tiene por titular a la imagen del Cristo de la Buena Muerte, necesitado de restauración artística para poder desfilar, por lo que ahora procesiona un Cristo Crucificado que se venera en la capilla del Bautismo de la Parroquia de la Purificación. Todavía no disponemos de muchos datos históricos sobre la imagen titular, que no aparece en sendos inventarios consultados, uno de 1795 y otro de 1907, por lo que tendríamos que deducir que es una imagen reciente, al menos en este Templo. La devoción popular por esta imagen está muy arraigada y recordamos haber aprendido la oración de la Buena Muerte, tomándola de una cartela que estaba situada a sus pies:

Señor de la Buena Muerte

amantísimo Jesús mío,

dame una buena muerte

según en tu piedad confío.

Por tu pasión y muerte

atribulado Redentor mío,

vaya después alegremente

a gozar en el Empíreo

¡Cristo de la Buena Muerte! ¡Vera Cruz! ¡Vía Crucis! Todo nos remite al misterio central de la muerte de Cristo, y nos recuerda a los franciscanos que, sin duda, nos trajeron estas tradiciones. La Vera Cruz es recuerdo de la cruz de Cristo esculpida en la fachada lateral de este conventual franciscano. En el bloque liso de la piedra una sencilla cruz nos invita a aceptarla y a cargar con ella en el camino de la vida. Y la práctica piadosa del Vía Crucis es también una devoción introducida en España por los franciscanos

En el silencio de la madrugada del viernes, cuando Jesús ya ha consumido parte del cáliz de la amargura, aparece la hermana muerte. La campana que toca a réquiem rompe el silencio de la noche almendralejense y Cristo, clavado en el madero, sale por la puerta de la Vera Cruz, en el momento de ser elevado sobre la tierra. Lo había predicho poco antes, diciendo de qué forma iba a morir: “Cuando yo sea levantado de la tierra atraeré a todos hacia mí” (Jn, 12. 32).

Su cuerpo se está desgarrando, más si cabe, al irse poniendo vertical el madero. Los claveles rojos que le sirven de suelo avivan sus colores con la sangre del Redentor. El cáliz que le ofreció el ángel en Getsemaní está consumiendo sus últimas gotas de sufrimiento.

Jesús se ha ido adentrando en la soledad. Mucha gente le acompañó en su entrada en Jerusalén, los amigos íntimos en la Cena eucarística, aunque allí también estuviera Judas; sólo tres de ellos, Pedro, Santiago y Juan, en Getsemaní, y no han sido capaces de velar con él y se han dormido, dejando a Jesús solo en su plegaria.

Y después, la traición, el beso que pone en el Maestro una mirada de tristeza infinita y la suave queja del reproche: “Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del hombre?” (Lc, 22, 48). En los pasos de la Real Cofradía de la Oración en el Huerto y el Beso de Judas, tenemos la síntesis del misterio: la túnica roja, agónica, de la oración; la túnica blanca, inocente, del prendimiento.

Era de noche y bajaban con linternas, antorchas y armas a arrestar a quien era la Luz del mundo. Los discípulos le abandonan, le abandonamos; le niegan, le negamos; le dejan solo y aunque uno sacó la espada lo hizo para demostrar que no había comprendido nada. Jesús, solo. Pedro, que le sigue, le niega y canta el gallo de la conciencia.

Revivimos en la puerta de nuestra Iglesia Conventual de San Antonio la I Estación: “Jesús, condenado a muerte”. Ya estaba condenado de antemano, por el Sanedrín, por Herodes, por Pilato. ¿Ante qué tribunal se encuentra Nuestro Padre Jesús Cautivo de la Hermandad de Estudiantes?

¿Ante quién estás, Tú, Cristo cautivo,

las manos que sanaban, ya sujetas,

que nuestra ingratitud más manifiesta,

te prende por profeta y por testigo?

No es un Cristo flagelado todavía físicamente, es un Cristo agobiado con toda una Humanidad sobre su espíritu. Los azotes vendrían después. En nuestras calles se harán presentes en el paso del Santísimo Cristo de la Merced y todos nos sentiremos un poco encadenados al dolor de Jesús, mientras recorremos la avenida de San Antonio hacia la Plaza de España para meditar la II Estación de Penitencia: “Jesús es cargado con la cruz”.

Y bajo el peso del leño, Jesús camina en nuestro Vía Crucis desde la Plaza de España a la calle Ricardo Romero, que se convierte en nuestra Vía Dolorosa, recorrida momentos antes por Nuestro Padre Jesús del Gran Poder: solo, descalzo, un poco jadeante, en el momento de avanzar lastimosamente hacia el Gólgota, encorvado por el peso de la cruz. Aún ciñe la corona de espinas que se le clava a cada esfuerzo y la soga al cuello, ignominioso yugo. Pisa una alfombra de claveles, rojos de su propia sangre.

Y en este recorrido, de estación en estación (de la III a la IX) Jesús cae por tres veces en tierra, encuentra a su Madre, a la Verónica y a las mujeres de Jerusalén y recibe la ayuda del cirineo, para indicarnos que el discípulo, el cristiano, tiene que participar en la Pasión de Jesús. Tiene que ayudarle a consumar su obra. Este año nos volverá a edificar el sacrificio de aquellos penitentes que tras nuestro Cristo de la Buena Muerte (o en otros desfiles), por amor a Jesús, llevan la cruz, física o moral, sobre sus hombres, cargando sobre unos pies desnudos, la angustia de una petición o la alegría de una promesa cumplida.

Y ya está en la Cruz nuestro Cristo de la Buena Muerte, levantándose del suelo donde le han clavado, después de despojarle de sus vestiduras (X, XI y XII Estación), expuesto a la contemplación de todos, para la salvación de todos, y muriendo después de habernos dejado el testamento postrero:

Su mirada suplicante

se dirige hacia lo alto

y con la boca entreabierta

parece decirnos algo.

Siete palabras: la del perdón y la del consuelo; la del amor y la de la queja; la de la sed y la de la conclusión. La de la entrega.

Muchas imágenes de Cristos Crucificados están en nuestros templos, recordándonos sin duda tantos otros cristos crucificados que llenan nuestras calles. He aquí, algunos de ellos. En la Purificación había un Cristo de las Misericordias, y al que corona el Altar Mayor por debajo del Padre Eterno se le llamaba en el siglo pasado el Señor de la Paloma. Y tenemos a Nuestro Señor de la Paz con la expresión serena en un rostro dolorido del que muere perdonando. Las parroquias de San Roque y San José tienen sendos Cristos Crucificados suspendidos entre el cielo de la bóveda y la tierra de nuestros pies: son nuestros intermediarios con el Padre. No hay iglesia, ermita o convento que no tenga su Cristo clavado en la Cruz. Nuestro Señor de las Angustias, en Santiago, el Santísimo Cristo del Amparo en la Iglesia del Corazón de María, que también procesiona, sobre un monte de claveles rojos. Esta advocación del Amparo también la ostenta la imagen que corona el retablo de esta Iglesia Conventual de San Antonio.

En nuestro recorrido, ya estamos de nuevo cerca del Templo y vivimos la XIII Estación, “Jesús es bajado de la Cruz y entregado a su madre”. Lo meditamos en la madrugada y por la noche la plástica del paso de María Santísima de la Piedad en su Misterio Doloroso muestra a los almendralejenses la tragedia.

Ya se ha parado el tiempo, ya ha derramado agua y sangre por su divino costado y está muerto en los brazos de su Madre. Las espinas y los clavos, a sus pies, y María acariciando su cabeza que amorosamente se reclina en el regazo materno. Llora la Virgen, pero es un llanto distinto al de otras vírgenes: es un llanto fluido, resignado, ausente la mirada, sorprendida todavía por la ignominia consumada. No lo va a tener mucho tiempo. Es el atardecer, y el sudario en que lo van a envolver se encuentra ya preparado.

El hombre muerto será llevado al sepulcro; la madre dolorosa se cambia en soledad (XIV Estación). Va la muerte en volandas. Y en ella llevan la Vida. Y nuestro Cristo muerto de la procesión del Santo Entierro yace sobre la fría losa del sepulcro, no vencido sino con el rostro levantado manteniendo la conexión con el Padre al que le dice: “los he amado hasta el fin”.

Y con la Soledad concluye la tragedia. Nuestra Virgen sale por la noche a buscar consuelo, y lo encuentra en las hijas de este pueblo que comprenden su dolor y se lo abrevian rezando con ella, cantando con ella el Rosario, piropeándola en la Letanía y alumbrándola en su noche dolorosa.

Pero todo no ha terminado, pues vana sería nuestra fe si todo hubiera acabado con la Muerte, si no hubiera resucitado Jesucristo (Cfr. 1Cor, 15, 14). También la plástica cofradiera de nuestra Semana Santa nos lo representa. La noche no es eterna y el sepulcro ya está vacío.

El Señor Resucitado, que desde la Parroquia de San Roque cierra los desfiles procesionales, se levanta victorioso de la muerte sobre la losa abierta de la tumba. Y aunque los textos sagrados no nos lo digan, nuestra sensibilidad no comprendería que el Hijo no se apareciera a su Madre. Quizás la certeza de aquella manifestación no necesitara de su declaración expresa. Pero aquí, en Almendralejo, la Madre y el Hijo se encuentran en la madrugada del Domingo de Gloria.

Es el tercer encuentro en la Semana. La Esperanza lo buscaba de tribunal en tribunal. La Merced, transida de dolor, quería evitarle la corona de espinas. La Dolorosa lo encontró en su suplicio hacia el Calvario. La Piedad lo recibe a los pies de la Cruz. La Soledad peregrinaba consternada. Ahora, de nuevo, juntos.

Junto, con una Virgen que ostenta la advocación de la Candelaria, y que encierra en sí un profundo significado, pues si en otro momento del año lleva el Niño en brazos y una vela en la otra mano, ahora nos muestra al Cirio nuevo que es el mismo Jesús Resucitado, la luz nueva de un nuevo día alborozado, cumbre y cima de una Semana que comenzó con Ramos y traiciones y termina exultante de Gloria y de alegría.

Hemos revivido con nuestro Cristo de la Buena Muerte su Pasión, a través del Vía Crucis almendralejense. Con sencillez franciscana, recorriendo nuestras calles sobre unas humildes parihuelas, ante el silencio amoroso del pueblo que levanta altares, ha brotado la plegaria:

Y a cambio de este alma llena

de amor que vengo a ofrecerte,

dame una vida serena

y una muerte santa y buena...

¡Cristo de la Buena Muerte!

Amén.